Emilio, Giuseppe, Luigi, Mario, Pietro, Settimio…

Quelques prisonniers italiens ont laissé le récit de leur expérience en Belgique ou en France occupées.

Ces témoignages sont rares et précieux. Ils parlent pour tous les autres.

« Nous avons quitté Strasbourg, la fanfare en tête de notre colonne », raconte le prisonnier Mario Costa.

Ce caporal italien, né en 1898 à Cavanella d’Adige, dans la province de Venise, avait été capturé le 24 octobre 1917 à Volzana, près de Tolmino. Il fut ensuite détenu dans le camp de concentration de Germersheim, près de Ludwigshafen, jusqu’au jour de l’armistice. Au cours de cette journée exceptionnelle – les armes enfin se taisent -, on annonce le rapatriement rapide des prisonniers. Avec dignité et discipline, Mario Costa et ses camarades continuent à travailler au champ d’aviation tout proche. Au fil des jours, la confusion et l’impatience s’intensifient. Le 20 novembre, l’officier allemand qui dirige le camp communique une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c’est que les soldats italiens retenus ici ne seront pas rapatriés, mais mis au service des troupes américaines qui arriveront prochainement dans la région ; la bonne, c’est qu’à partir de ce jour ils ne sont plus des prisonniers mais des hommes libres. Le commandement du camp est pris en main par des officiers français, ex-prisonniers. Le temps s’écoule lentement. Le 30 novembre, les derniers soldats allemands quittent Germersheim. La première patrouille française y entre le 2 décembre. Il n’y aura ni troupes américaines, ni obligation de rester dans ce camp.

Le même jour, dans l’après-midi, Mario Costa et les autres prisonniers montent dans un train décoré de bannières tricolores. L’enthousiasme est immense. À 20h, c’est l’arrivée à Strasbourg, abondamment décorée et brillamment illuminée, fêtant son retour à la France. Les rues sont remplies de soldats français. La nuit sera joyeuse. Le lendemain, 3 décembre, les soldats italiens rejoignent la gare au son de la fanfare.

Un train les amène à Mutzig, une ville de garnison comptant plusieurs casernes, que les régiments de l’armée allemande occupaient encore quelques jours plus tôt. Mario reçoit enfin un repas digne de ce nom. Pour lui, l’Alsace est synonyme de libération et de fête, mais pour de nombreux autres prisonniers italiens, elle fut terre d’exploitation et de souffrance. L’histoire de Settimio Damiani en atteste.

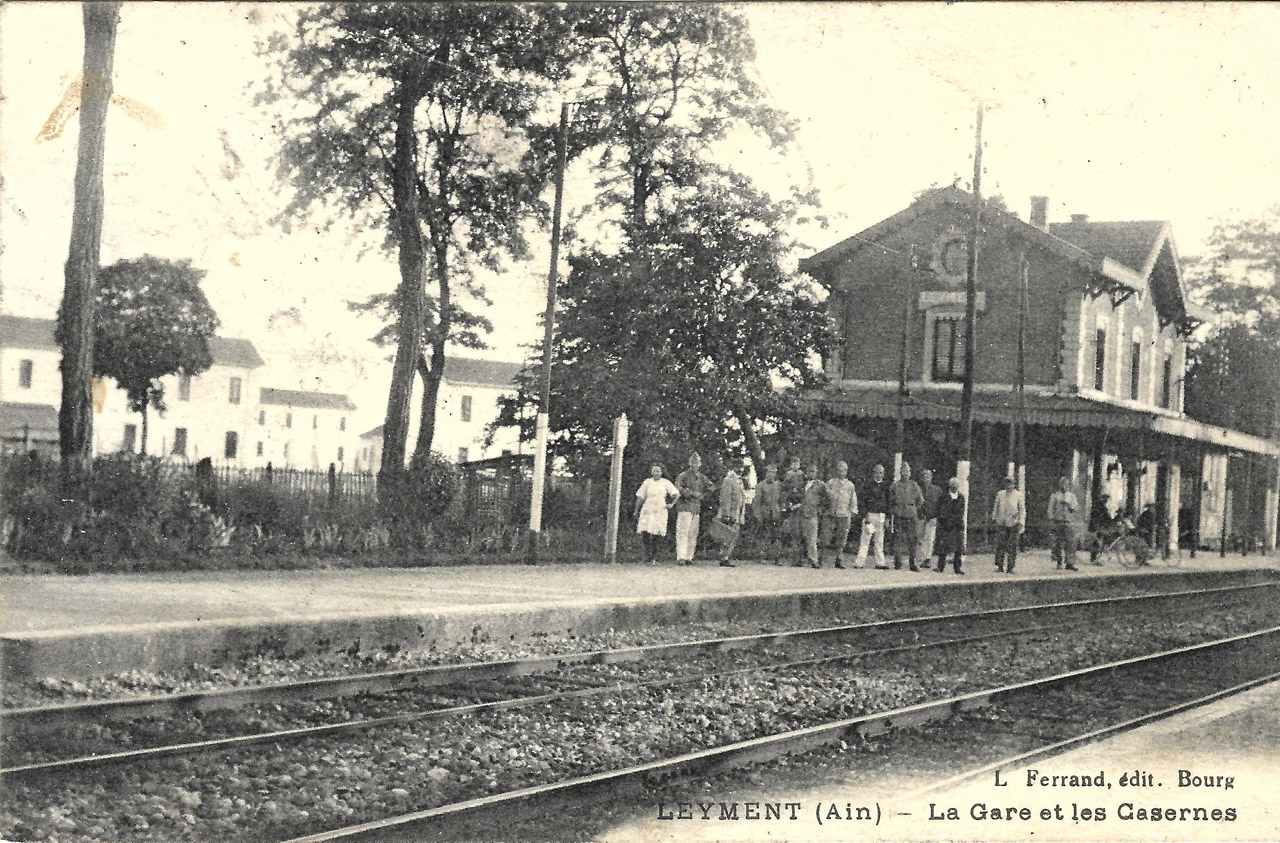

Le 5 décembre, il faut à nouveau partir. Le train dessine une boucle en passant par Metz, Nancy, Epinal et Belfort, avant d’arriver, le lendemain, à Leyment, une petite localité de l’Ain, à mi-chemin entre Lyon et la frontière suisse. Une caserne y est spécialement affectée aux prisonniers italiens libérés – elle fut déjà italienne en avril, lors du déploiement en France du 2e Corps d’armée du général Albricci.

Lavés et équipés de vêtements neufs, les ex-prisonniers quittent Leyment le soir du 9 décembre 1918 ; leur convoi franchit le tunnel du Fréjus le lendemain à 10h. Le caporal Costa est de retour, sain et sauf, dans son pays. Son parcours en terre de France aura été celui de la libération.

Mario Costa, Diario di ricordi di un soldato prigioniero di guerra 1917-1918, Venezia, Supernova, 2015.

Un jour de juin 1918, don Tedeschi, un aumônier italien interné dans le camp de prisonniers de Hameln, en Allemagne, voit se présenter à lui « un spectre ».

« Entre, mon petit ! »

Il avait secoué plusieurs fois la porte de la cabane, mais faiblement, car elle ne s’était pas ouverte du premier coup.

Et un pauvre jeune Italien s’est avancé comme un spectre traînant de lourds fers aux pieds. Les yeux creux, le visage décharné, un corps si maigre qu’il semblait manquer de colonne vertébrale, deux jambes sans énergie, un uniforme international : casquette française, veste de prisonnier, pantalon italien, sabots russes. Mon collègue lui a offert sa chaise. Je pense que s’il ne s’était pas assis, il se serait affaissé comme un sac vide.

« Je suis venu… » Il voulait soutenir la parole par un geste, mais il n’en avait pas la force ; la main était toujours en retard sur les mots.

« Vous êtes malade. Vous avez de la fièvre ! »

Mon collègue lui tâta le pouls ; mais son visage ne pouvait mentir, et sa pâleur générale était mouchetée de points rouges et brûlants.

« Vous toussez ? »

« Un peu, je suis venu pour me faire inscrire sur les listes. Cela fait presque sept mois que j’attends, et je n’ai reçu aucun courrier, aucun colis ne vient pour moi… »

Il n’a pas parlé avec ressentiment, et n’a pas semblé bouleversé. Mais la phrase est sortie paresseusement de sa bouche, avec difficulté, tout comme ses pas.

Il m’a donné son numéro de matricule : 88457 ; il m’a dit son nom : Brunetti Pietro ; son pays d’origine : Plataci, dans la province de Cosenza. Je le regardais, minutieusement, tandis qu’il fixait son œil d’ébène, vide, non pas sur moi, non pas sur ma table, mais sur lui-même, sur ses genoux ischémiés, comme quelqu’un qui a honte, comme quelqu’un qui comprend qu’il a écrit sur ses vêtements, sur sa poitrine, sur son visage, toute l’histoire de son passé et l’anticipation de son avenir.

Certes, il n’avait pas toujours été ainsi : dans son pays, il était charretier, et les charretiers ont de l’énergie ; leur caractéristique est plus la robustesse et le brio que la réflexion. Dans son régiment, le 125e d’infanterie, il faisait partie du deuxième détachement de sapeurs, des gens généralement travailleurs, capables de faire n’importe quel travail quand le besoin s’en fait sentir, choisis parmi les éléments les plus sérieux. Comment une telle déchéance est-elle possible ?

Fait prisonnier le 24 octobre fatal, à Santa Lucia, dans l’âpre retraite de 17, il est immédiatement envoyé sur le front français. Où exactement ? Il ne le sait pas, ne l’a pas su, ne le saura peut-être jamais. Il avait pris le pli, dès son incorporation dans le régiment, d’aller là où les autres le voulaient, sans rien demander, parce que cela aurait été de toute manière inutile ; cette habitude n’a pas changé et ne changera pas plus en captivité.

Sur le nouveau front, on l’avait obligé à travailler, dans la neige, dans le froid, sous la pluie, harcelé par les sentinelles, avec quelques heures de repos en plein air ou dans des baraquements prenant l’eau de toutes parts, nourri seulement d’un peu de pâtée. Voilà à quoi il était réduit. Le villageois, le vieux Français des territoires occupés, la bonne dame, qui voyaient peut-être dans ces victimes l’image de leur propre fils, lui aussi précédemment fait prisonnier, peut-être contraint de travailler pour l’ennemi dans les neiges du front russe, offraient furtivement du pain au pauvre Italien. Mais malheur si la sentinelle s’en apercevait : c’étaient des coups, assénés par la crosse du fusil ! Et l’Italien dut se traîner avec sa toux, avec sa fièvre, jusqu’au jour où, ne pouvant plus se tenir debout, il tomba comme un sac.

Et ils l’ont laissé là, jusqu’à ce que la force du désespoir l’ait aidé à se remettre sur pied et à se traîner jusqu’à la baraque pour s’écrouler parmi d’autres camarades épuisés comme lui ; puis, d’hôpital en hôpital, sans changer ses guenilles, sans se sécher les pieds, comme un chien dont on veut se débarrasser, il est arrivé ici.

Je ne l’ai pas quitté des yeux pendant tout le temps où je l’interrogeais.

A ce jeune soldat, qui n’avait certainement pas compris ou soupçonné quoi que ce soit de ce qui tourbillonnait dans mon cœur, nous avons donné le peu de pain blanc, de lard et de riz que nous avions. Il a accepté sans s’émouvoir : je pense qu’il n’en avait pas la force. Il a pris congé de nous en nous remerciant et en disant : je vais me coucher. Effectivement, il n’avait pas d’autre choix que de se jeter sur ce treillis dont est fait le lit des prisonniers, en attendant que la force lui revienne pour pouvoir cuisiner ce petit bout de nourriture.

Je l’ai rassuré en lui disant que j’écrirais immédiatement pour avoir des nouvelles de ses parents, pour leur demander de l’aide. Des lettres lui seront-elles envoyées, pour qu’il soit à nouveau persuadé d’être lui aussi le fils de quelqu’un ? Les providentiels paquets familiaux arriveront-ils encore à temps pour redonner vie à ce squelette, afin qu’il puisse être, un jour, enterré dans son pays ?

Juste à l’extérieur, en le suivant du regard, je l’ai vu manger son pain avec voracité. Il me sembla que son énergie était soudainement revenue : il alla alors s’asseoir sur un tas de terre, à l’angle d’une cabane où le soleil tapait.

Le soleil ! Voici le seul patrimoine qui, lorsqu’il est là, ne fait de tort à personne. Les rayons lumineux me semblaient s’affadir devant une telle misère, comme s’ils étaient honteux d’éclairer tant de désolation.

Le soleil ! Le même soleil que celui qui, en ce moment en Italie, illuminait et réchauffait la maison de ses aînés, s’ils étaient encore en vie.

Etait-il lui aussi habité, le pauvre Brunetti, par de si douloureuses pensées ? Il ne devait plus en avoir la force.

Une heure plus tard, nous avons été appelés en urgence car il gisait sur sa paillasse, sans plus donner aucun signe de vie. Il avait englouti son morceau de pain blanc, le premier depuis six mois, et avait liquidé son bout de lard aussi sec ; et cela avait causé sa perte. Quand il est revenu à lui, on l’a emmené au lazaret.

S’en sortira-t-il vivant ? ».

Ce ne sera pas le cas, malheureusement. Pietro Brunetti meurt le 8 juin 1918, dans ce camp de prisonniers, quelques heures sans doute après sa rencontre avec don Tedeschi. Son nom sera inscrit dans les interminables colonnes de l’Albo d’Oro dei Caduti.

C’est sa captivité en terre de France qui a fait de lui « un spectre ».

Peppino Tedeschi, Memorie di un prigioniero di guerra. Diario di un cappellano di Fanteria 1917-1919, Brescia, Scholé, 2018 [1947], pp.161-165.

Généralement, lorsqu’on évoque le sort des prisonniers de la Grande Guerre, on imagine des hommes cloitrés derrière les mêmes clôtures de fer barbelé pendant des mois, voire des années. À la guerre de position, sur le front, répondrait un emprisonnement sans mouvement, loin de la patrie.

L’histoire d’Emilio Zappellini montre qu’il peut en aller tout autrement. En douze mois de captivité, ce bersaglier parcourt plus de 4000 kilomètres et foule le sol de cinq pays, en plein conflit. Né en novembre 1890 dans une famille paysanne de San Benedetto Po, près de Mantoue, Emilio participe à la guerre italo-turque en 1911-1912 puis à la guerre mondiale, dès octobre 1914. Le 9 novembre 1917, lors de la grande retraite des armées italiennes, il est fait prisonnier à Villanova di Longarone, sur le Piave. Son exil commence.

Emilio passe la nuit de Noël 1917 dans le camp de détention d’Ostffyasszonyfa, en Hongrie, « avec une grande faim et un froid mémorable », écrit-il dans son libretto personale, petit livret militaire que possède chaque soldat italien. Jusqu’à cette date, il n’y avait pas noté pas grand-chose. Trois événements auxquels il avait assisté personnellement ont cependant marqué son esprit. Le premier, c’est la rencontre avec sa majesté le roi Victor-Emmanuel III, qu’il aperçoit le 19 août 1915 à Storo, non loin du lac d’Idro, dans le Trentin. Le deuxième est terrifiant : le 23 septembre 1916, à Bezzecca, cinq bersagliers et un capitaine-major sont fusillés pour avoir abandonné une position devant l’ennemi. Le troisième l’est tout autant : le 9 décembre 1917, dans le camp de prisonniers où se trouve Emilio, une sentinelle abat un compagnon qui avait volé des pommes de terre dans la cantine.

Le 6 janvier 1918, Emilio est transféré dans le camp de Bučač en Galicie (Ukraine actuelle). En mars, nouveau transfert, mais vers le front occidental cette fois. Après un voyage de 1700 kilomètres, dont la dernière halte est la ville de Metz, en Lorraine allemande, il arrive fortement affaibli dans un camp de prisonniers à Libramont, en Belgique. Dans son calepin, il note toutes les localités par lesquelles il transite à partir de ce moment. La liste est étonnamment longue, sans compter certaines transcriptions approximatives :

« Libramont. Samelle – Belgio. Marboie. Natoie. Namur. Andenne. Namèche. Sava. Bas-Osa. Hui. Ampsin. Amai. Hermalle. Engis. Slemalle Haute. Val Lambert. Serain. Liegi. Offolis. Bastogne. Arlon. Belmont. Verton. Montmedi – Francia. Verdum. Chalon-Sur-Saone. Macon ».

Depuis Metz, Emilio passe par le village de Semel (près de Neufchâteau, en Belgique) pour rejoindre Libramont, une ville où se trouve un important nœud ferroviaire pour les Allemands. Il va ensuite à Namur, en mai, en passant par Marloie et Natoye. Il rejoint l’hôpital, où il reste dix jours. Mais il est accusé de simuler la maladie, et passe suite « 11 journées terribles » au cachot de l’hôpital. Il est alors renvoyé non pas à Libramont mais à Huy (probablement au château de Neuville, plaque tournante des prisonniers italiens amenés par les Autrichiens) : Namêche, Andenne, Java et Bas-Oha sont quatre gares sur la ligne de chemin de fer reliant Namur et Huy.

Emilio est ensuite transféré à Liège, au mois de juin. Pour s’y rendre, il longe la vallée de la Meuse (Amay, Hermalle-sous-Huy, Engis, Flémalle-Haute, Val Lambert, Seraing) et se retrouve caserné à la Citadelle, place-forte conquise de haute lutte par les Allemands en août 1914, faisant désormais office de bagne pour prisonniers de guerre. Tous les jours il effectue avec son peloton un trajet d’environ une heure à travers la ville pour rejoindre les bords de Meuse, et y effectuer le chargement de péniches. Durant son séjour à Liège, Emilio croise un ami de Mantoue, qui appartenait au même régiment que son frère, décédé en août 1917 des suites de ses blessures au combat ; l’homme confie à Emilio quelques souvenirs des moments passés avec lui sur le front.

A la fin du mois de juin, Emilio est renvoyé à Ampsin, près de Huy. Mais un jour, alors qu’il est pris de fièvre et demande à être soigné, un sergent hongrois le roue de coups de bottes pour qu’il se rende au travail, malgré tout ; la chose est à ce point « incroyable » qu’Emilio consigne le nom d’un camarade qui a assisté à la scène, pour pouvoir en témoigner un jour, peut-être.

Le 1er août, après 9 mois de famine, Emilio reçoit 8 paquets en une fois… En septembre lui parvient, pour la première fois, un message de ses parents : c’est un télégramme ! Et à la fin du mois, il reçoit 7 cartes postales le même jour. Sa joie est immense.

En octobre, Emilio est à nouveau hospitalisé à l’infirmerie d’Ampsin, pour une angine. Le 2 novembre, il est renvoyé auprès de sa compagnie, toujours basée à Libramont, qu’il rejoint « après cinq mois et demi d’absence ».

Le 10 novembre, les prisonniers doivent quitter Libramont pour se mettre en marche en direction de l’Allemagne. Par groupe de dix, les hommes tirent des charrettes d’un poids que Zappellini estime entre huit et neuf cents kilos chacune. Bien que la signature de l’armistice soit intervenue entretemps, le convoi poursuit sa route sur plus de 70 kilomètres, avant de faire arrêt à proximité de la frontière allemande. Le soir du 13 novembre, un ordre leur parvient leur interdisant de pénétrer en Allemagne. Le lendemain, le sergent qui sert d’interprète demande à tous de rester calmes, la situation semblant évoluer favorablement. Le 15 au matin, les prisonniers constatent avec surprise que les sentinelles allemandes ont disparu. Ils prennent alors la direction du sud, croisant les colonnes allemandes qui rejoignent leur pays. Leur périple passe par Houffalize, Bastogne, Arlon et Biémont, et se termine à Virton le 19 novembre, où ils rencontrent les Américains qui occupent la ville.

C’est l’heure du rapatriement. Emilio rejoint Montmédy en France. Un train l’emmène ensuite vers Verdun, Chalon-sur-Saône et Mâcon. Il arrive à Orbetello, en Toscane, le 5 décembre 1918, où se trouve le centre de rassemblement des ex-prisonniers rapatriés. À cette date, 5600 hommes sont recueillis et interrogés là-bas.

Vous avez dit guerre de position ? La captivité d’Emilio Zappellini a fait de lui un esclave sans cesse déplacé, un nomade de la Grande Guerre.

Revenu dans le village où il est né, Emilio y décèdera le 11 décembre 1960.

Giancorrado Barozzi (cur.), Fabio Piccagli – Emilio Zappellini. Scritti di vita militare, di guerra e di prigionia, 1914-18, San Benedetto Po, 2000.

Fabio Montella, 1918. Prigionieri italiani in Emilia. I campi di concentramento per i militari italiani liberati dal nemico alla fine della Grande Guerra, Modena, 2008, p. 142.

Giuseppe Giuriati, jeune paysan vivant à Santa Bona, un hameau voisin de Trévise, est appelé sous les drapeaux en mars 1917, l’année de ses dix-huit ans, et affecté au 2e régiment de grenadiers à Parme. Après une formation accélérée, il rejoint la zone de guerre le 12 juin, dans le secteur de Cervignano, à une quinzaine de kilomètres de Monfalcone et Redipuglia, lieux terriblement célèbres du front sur le Carso. Il se lie d’amitié avec un certain Giosuè Fiorotto, et ils ne se quitteront plus. Leur régiment est envoyé en première ligne une semaine plus tard. En juillet, à l’annonce d’un imminent bombardement ennemi, Giuseppe fait de son carnet de notes un testament, à renvoyer à ses parents, au cas où il serait tué. Mais la mort l’épargne. Et même plus : à la fin du mois d’août, Giuseppe a l’immense chance de recevoir la visite de ses parents, lors d’un repos à l’arrière. Puis il doit retourner en première ligne, près du mont Sei Busi.

Dans le courant du mois de septembre, Giuseppe et ses compagnons font une étrange constatation : il y a des soldats allemands dans les tranchées ennemies. L’un d’eux est fait prisonnier, et avoue qu’une attaque sera bientôt lancée. Le 25, le régiment de Giuseppe est transféré à proximité d’Udine, où les hommes sont initiés au maniement du lance-flammes. Il y stationne plus d’un mois. C’est là qu’il apprend, le 27 octobre, que le front a été percé deux jours plus tôt par une attaque de grande force. Son régiment est envoyé le jour même vers le front. Le soir, « on voyait toute la ligne de front en flammes », raconte Giuseppe. L’ennemi se rapprochait ; l’ordre fut donné de battre en retraite vers le fleuve Tagliamento, pour éviter l’encerclement. Le matin du 29 octobre, sous les tirs des mitrailleuses, Giuseppe et ses compagnons apprennent que le pont sur le Tagliamento a sauté ; ils sont perdus.

Après avoir combattu pendant sept mois, Giuseppe entame un calvaire qui va en durer quatorze.

Il raconte sa « vie en prison » dans son journal de guerre, qui sera édité bien plus tard, en 1935, par un écrivain italien, Giovanni Comisso, originaire de Trévise et ancien combattant comme lui. A cette date, le nom de Comisso est bien connu en Italie : l’homme a déjà publié plusieurs romans, dont son Gente di mare qui a obtenu le prix littéraire Bagutta en 1929, et il prête régulièrement sa plume à de grands journaux tels La Gazetta del Popolo ou le Corriere della Sera. Comisso rencontre Giuriati par l’intermédiaire d’un ami, qui faisait partie du même régiment de grenadiers. Prenant connaissance de l’existence de son journal de captivité, Comisso propose de le publier, et Giuriati accepte. Néanmoins, pour la publication, Comisso va apporter de nombreuses modifications au texte du paysan grenadier, ce que ne précise pas sa courte préface au livre. Près d’un siècle plus tard, Dario Borso, qui enseigne la philosophie et l’esthétique à l’université de Milan, livre le texte original de Giuseppe Giuriati, dans une nouvelle édition éclairante, publiée en 2021.

Fait prisonnier avec ses camarades, Giuseppe est détenu à Cividale pendant une dizaine de jours. Le 13 novembre, il embarque dans un train à destination de l’Allemagne. Le jour de son dix-neuvième anniversaire, le 17 novembre 1917, il franchit la frontière allemande. Deux jours plus tard, il intègre le camp de prisonniers de Darmstadt, à proximité de Francfort, en Bavière. Tous les nouveaux venus doivent passer au bain de désinfection et à la vaccination. Le travail reprend, les crampes au ventre s’intensifient, le moral s’effondre : « aujourd’hui, je sens mes forces diminuer et me trouver ainsi dans des mains si féroces me fait entrevoir une mort prochaine. Adieu… ».

Le 21 décembre, Giuseppe écrit une carte pour ses parents et une autre pour le révérend père de son village ; mais il lui est interdit de mentionner le lieu où il se trouve. Il ne recevra donc aucun courrier en retour. La fête de Noël apporte une maigre consolation : une double ration de pain est distribuée à tous les prisonniers. Le lendemain, il commence à neiger.

Trois jours auparavant, Giuseppe avait été muté dans une compagnie de travail dont le départ avait été annoncé comme imminent. Il en fut de même pour son ami Fiorotto. C’est finalement le 30 décembre 1917 que le transfert s’opère :

« Le 30, à 6h du matin, en rang et sans ration ; on nous distribue du linge usagé : 2 chemises 2 caleçons 2 chaussettes une paire de moufles. Au soir, soupe et une demi-miche par tête ; ensuite, nous partons à la gare pour une destination inconnue… Le 1er janvier 1918, toujours dans le train sans savoir où nous allons. Nous sommes 800 hommes, en allemand cela se dit achs under man crihghifang. Puis nous sommes débarqués du train et emmenés dans un camp proche de la gare. L’endroit où nous sommes, je ne sais pas encore que c’est une terre française conquise par les Allemands, la localité se nomme Irson belgique, les baraquements étaient en désordre. Jusqu’au 3 janvier, la nourriture toujours pareille ».

Giovanni Comisso, l’écrivain éditeur, va apporter sur ce passage deux modifications maladroites. Il va d’abord remplacer l’expression « achs under man crihghifang » que transcrit Giuseppe telle qu’il l’a entendue et comprise par l’expression correcte en allemand (« acht hundert mann kriegsgefangene ») ; elle avait pourtant le mérite de montrer un aspect des échanges boiteux, mais bien réels, entre les prisonniers et leurs gardiens. Ensuite, Comisso va enlever le mot « belgio » (belgique) que Giuseppe avait noté à côté du mot « Irson », à nouveau pour corriger son texte. Certes, Hirson (selon son orthographe contemporaine) est bien le nom d’une localité française sur le bord de l’Oise, mais Hirson est également limitrophe avec la Belgique. Giuseppe n’a donc pas tout faux ; ses notes expriment au contraire ce qu’il savait au sujet du lieu où il était arrivé et qui lui était strictement inconnu avant qu’il n’y mette les pieds.

Occupée par les Allemands depuis août 1914, Hirson constitue un nœud ferroviaire stratégique, où le besoin en main d’œuvre est très important. Giuseppe, toujours accompagné de son ami Fiorotto, fait partie d’un groupe de 150 prisonniers italiens, estime-t-il, cantonnés en ce lieu ; leur travail consiste à y construire des baraquements.

Un mois plus tard, le 30 janvier 1918, les deux hommes sont envoyés à proximité du front avec leur compagnie, où ils travaillent sur une voie ferrée, non loin de Laon, aux côtés de prisonniers russes. On entend crépiter les mitrailleuses et les obus atteignent les positions où se trouvent les prisonniers.

Giuseppe est de plus en plus faible. Le 16 février, il est saisi d’une forte diarrhée, qui l’assaille trois jours durant. Giuseppe est incapable de s’alimenter. Son corps est gelé, ses pieds sont gonflés, son menton et son nez sont devenus noirs. Un médecin allemand ordonne alors son évacuation vers un hôpital de campagne. Fiorotto est autorisé à l’accompagner, car il est incapable de marcher seul, tant il est affaibli. Giuseppe remonte vers Hirson en camion, puis est transféré à l’hôpital de Trélon, au « lazaret des Italiens », où il arrive le 22 février. Il faudra encore trois jours pour que disparaisse sa diarrhée. Mais Giuseppe connaît ensuite des problèmes urinaires importants. Finalement, le 7 mars, un train sanitaire l’emporte vers l’Allemagne. Fiorotto est également du voyage. La dysenterie aura mis fin à leur séjour en France.

Giuseppe va passer le restant de la guerre au camp de Meschede, en Rhénanie-Westphalie. C’est là qu’il apprendra la signature de l’armistice, le 11 novembre 1918. Le bruit court alors parmi les prisonniers qu’ils seront rapatriés dans un délai d’un mois tout au plus. Le temps passe, le mois de décembre s’écoule, et rien ne vient, sinon la grippe espagnole, qui emporte de nombreux Italiens. Le 30 décembre, le départ est enfin annoncé. À 22h, Giuseppe et son ami Fiorotto quittent la gare de Darmstadt. Le lendemain, ils atteignent Cologne, remplie de troupes anglaises.

Le 1er janvier 1919, Giuseppe franchit la frontière belge, un an exactement après avoir franchi la frontière française. Mais cette fois, il est libre.

« Finalement nous arrivons à Bruxelles la capitale de la Belgique et nous y faisons étape, avec un peu de soupe. Puis le voyage se poursuit ; nous quittons la Belgique et nous roulons en France. […] Puis nous avons commencé à voir quelques soldats italiens. Nous sommes arrivés à Lyon, et là nous sommes passés au bain. J’étais tout gonflé, mes pieds me faisaient terriblement souffrir ; puis on nous a donné à manger. Après six jours de train, nous nous reposions finalement un peu. J’étais encore en compagnie de Fiorotto. »

Giuseppe rejoindra la maison familiale le 18 janvier 1919, après avoir subi l’interrogatoire réservé à tous les soldats italiens revenant de captivité. Arrivé à Trévise, son oncle lui annoncera que son père s’est éteint le 11 octobre 1918, emporté par la grippe espagnole.

Giuseppe Giuriati, Diario di Guerra, Treviso, Sezione Provinciale dell’Ass. Nazionale Granatieri, 1935.

Dario Borso, Ostaggi d’Italia. Tre viaggi obbligati nella storia, Roma, Exorma, 2021.

Lorsqu’il s’éteint le 15 novembre 1918, la plaque d’identification de Luigi devait se trouver autour de son cou. Car les informations consignées le lendemain par Albert Toussaint, l’officier de l’état civil de la Ville de Nivelles, sont particulièrement précises :

« Hier, à onze heures et demie du soir, est décédé en cette ville, Boulevard de la Batterie : Luigi Giardini, né à Fano, province de Pesaro (Italie) âgé de vingt-huit ans, soldat italien, célibataire, y domicilié, fils de Emidio Luigi et de Virginia Juliani, son épouse, de même domicile, sans autres renseignements. »

Il en a été tout autrement, en revanche, pour son compagnon d’infortune, décédé un jour avant lui : le même Albert Toussaint consignait dans le même registre que le 14 novembre 1918 « est décédé en cette ville, Boulevard de la Batterie, un soldat italien qu’on croit s’appeler Diprédon, immatriculé sous le numéro 2.034 ». L’homme portait donc la chemise ou le calot où était inscrit son matricule de prisonnier, mais pas sa plaque d’identification. Son nom correct ne nous sera jamais connu.

L’adresse mentionnée (le boulevard de la Batterie) indique que les deux prisonniers italiens sont morts à l’hôpital civil, où étaient également amenés de nombreux soldats allemands, frappés par la grippe espagnole. Les troupes allemandes, alors en retraite, occupaient encore cette localité située au centre du Brabant, à une quarantaine de kilomètres de Bruxelles.

Mais comment Luigi Giardini s’est-il retrouvé à cette date en ce lieu ?

Sa feuille matricule, conservée aux archives d’état de Pesaro-Urbino, permet de retracer son parcours. Né à Fano, dans la région des Marches, le 7 août 1890, Luigi se présente en octobre 1910 à la caserne de Pesaro pour effectuer son service militaire. Il est ensuite affecté au 38e régiment d’infanterie basé à Alessandria, dans le Piémont. Paysan analphabète, il y apprend à lire et à écrire. Après une année de bonne conduite, il est nommé sapeur (zappatore).

En août 1912, il est envoyé en Tripolitaine, où son régiment participe, à Derna, à l’une des dernières grandes batailles de l’entreprise de colonisation des terres libyennes.

Démobilisé en février 1913, il revient chez lui, à Fano. Mais pas pour longtemps. Car en avril de la même année, il émigre au Canada avec son cousin et d’autres hommes du village. Leur destination est la mine de Copper Cliff, en Ontario.

Rappelé avec sa classe de levée de 1890 en août 1914, il arrive en retard à la caserne de Pesaro, mais est ensuite mis en congé. La mobilisation générale de mai 1915 le ramène une nouvelle fois sous les drapeaux. Muté, en sa qualité de sapeur, au 133e régiment d’infanterie, Luigi participe aux terribles combats sur l’Isonzo, sur le plateau des Sept Communes ou pour la prise de Gorizia, en 1916. Son régiment est ensuite envoyé dans un secteur plus calme : la Carnia, dans les alpes juliennes. Luigi passe un hiver rigoureux à Pontebba, dans le Val Fella, aux pieds de sommets vertigineux tenus par les Alpini. Là-bas, ni combats, ni assauts. Seuls les rayons du soleil frappent les visages, sous la chaleur de l’été 1917, dans les tranchées sinueuses creusées sur les lignes de crêtes qu’éclairent la nuit de puissants projecteurs électriques. Peut-être même a-t-il pu bénéficier d’une permission, toujours rare.

Avec l’arrivé de l’automne, cela fera bientôt un an de répit pour Luigi et ses compagnons. Mais subitement, un jour d’octobre, le piège se referme. Le 133e doit tenir la frontière à Pontebba, malgré les échos du canon dans les vallées voisines et les rumeurs d’offensive qui se répandent comme une traînée de poudre parmi les hommes entassés dans les tranchées. Les ennemis, qui viennent de percer le front plus au sud, déboulent dans la vallée. Plus moyen de reculer. Luigi et ses camarades, abandonnés par leurs officiers qui ont déjà quitté les lieux, sont faits prisonniers le 29 octobre 1917, à Chiusaforte, à quelques kilomètres de la frontière autrichienne, sans avoir tiré un coup de fusil.

C’est l’exil immédiat vers l’Autriche. Luigi est envoyé dans le camp de Marchtrenk, près de Linz. Les rigueurs de l’hiver et de la malnutrition y emportent des camarades par dizaines. Le monde les a oubliés.

Puis, en mars 1918, Luigi a dû être envoyé, avec d’autres paysans comme lui, dans le nord de la France. Luigi le sapeur y fut exploité, comme tous ses camarades, pour des travaux plus épuisants encore qu’à la mine de Copper Cliff ou que sur le front italien.

Emporté dans le retraite finale, Luigi a débouché un jour de novembre à Nivelles, une ville située dans le couloir d’évacuation de la 6e armée allemande. C’est là que le petit sapeur italien meurt d’épuisement ou de maladie, quatre jours après l’armistice, abandonné de tous.

Son nom est néanmoins honoré dans le Livre d’Or italien, dans sa commune de Fano sur un monument dans le palais municipal et sur une stèle collective dans le cimetière de la ville, ainsi que dans la nécropole de Robermont à Liège, où sa dépouille et celle de son camarade Diprédon reposent sous deux croix de ciment placées côte à côte, depuis le transfert de leurs dépouilles en 1928.

Settimio Damiani est né en octobre 1890 à Acquaviva Picena, une bourgade située entre Ancône et Pescara. Là-bas, les cultures s’étendent sous le soleil, entre les pieds des monts Sybillins et la côte Adriatique. Settimio travaille comme journalier agricole jusqu’à l’âge de 18 ans, puis décide de partir en Amérique en compagnie de son frère aîné, en 1909. Ils s’installent à Chicago Heights, un faubourg de la capitale sans cesse croissante de l’Illinois. Les affaires marchent bien, au point que les deux frères introduisent une demande d’obtention de la nationalité américaine. Mais en décembre 1913, Settimio revient au pays pour remplir ses obligations militaires. La classe de levée à laquelle il appartient est mobilisée en août 1914, bien que l’Italie déclare au même moment sa neutralité. Le soldat Damiani ne quittera plus l’uniforme jusqu’à la fin de la guerre.

En octobre 1917, le régiment d’infanterie auquel il appartient occupe une position dans les montagnes non loin de Caporetto. Trois jours après le déclenchement de l’offensive ennemie, Settimio tombe aux mains des Allemands avec tout son bataillon, pris au piège dans un de ces vallons escarpés si caractéristiques des alpes juliennes. Il est alors emporté vers la frontière autrichienne dans un flot grandissant d’autres prisonniers – il y en a des milliers, constate Settimio avec dépit. Après avoir été divisés en petits groupes, puis envoyés dans des fermes dans la campagne autrichienne, lui et ses compagnons apprennent, le 1er novembre, qu’ils seront transférés en Allemagne. La nouvelle, inattendue, leur donne l’espoir d’être mieux traités que dans les camps austro-hongrois, dont la réputation n’est pas bonne parmi les fantassins italiens. Le voyage en train, entamé à Ljubljana, va durer cinq jours. Le 6 novembre, Settimio Damiani arrive dans un camp en Allemagne, où sont détenus des soldats français, anglais, belges et russes. Deux jours plus tard, il envoie une carte postale à ses parents pour les informer de sa situation. Mais il est rapidement transféré vers un autre camp, où il ne restera également que quelques jours.

« Le hasard a voulu que le 16 décembre 200 prisonniers soient appelés et envoyés à la gare. Là, on nous a fait attendre le train pendant quatre heures, par un froid insupportable, la neige tombait et nous étions regroupés… trente quarante prisonniers les uns sur les autres pour se réchauffer. Le 17 décembre, je suis arrivé dans un fort en ciment armé près de Strasbourg, en attente d’un travail ; il y avait aussi beaucoup de prisonniers russes et roumains ; par chance, la nourriture était ici un petit peu meilleure ».

Un « fort en ciment armé », un détail qui n’échappe pas à Settimio. Entre 1914 et 1916, les Allemands en avaient construit des dizaines autour de Strasbourg, en vue de former une barrière défensive infranchissable par les armées françaises. Ils utilisèrent massivement le béton et l’acier, bien plus résistants que la maçonnerie, le bois et la terre. Mais fin 1917, comme le front s’est stabilisé depuis trois longues années dans le massif des Vosges, et que les Allemands ne craignent plus une attaque décisive des armées alliées en Alsace, certains de ses ouvrages sont utilisés pour y loger des prisonniers de guerre. C’est le cas notamment au fort Bismarck à Wolfisheim, à l’ouest de Strasbourg, et au fort Moltke à Restett, au nord, où la présence de prisonniers russes et italiens est avérée.

Peu avant Noël, Settimio et 150 autres prisonniers sont affectés dans une fabrique, pour y remplacer les prisonniers russes, « moins habiles au travail ». Ils sont payés un Mark par jour. Dans cet établissement travaillent trois milles ouvriers civils, fait-il également remarquer. Il s’agit d’une fonderie, et le travail qu’effectue Settimio est le suivant :

« Le matin, je malaxe un chariot de terre avec la machine, puis avec le chariot je l’amène au fourneau, puis avec un ouvrier j’aide à l’étaler à l’intérieur. Il fend du bois, et parfois j’aide à porter le fer au fourneau. »

Ces informations laissent penser que Settimio pourrait avoir été affecté au travail dans l’usine de l’Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft Grafenstaden (Société Alsacienne de Constructions Mécaniques), à Graffenstaden, un faubourg industriel de Strasbourg. L’entreprise fabrique du matériel ferroviaire, dont des locomotives. Les tâches effectuées et le nombre d’ouvriers correspondent avec la situation de l’usine à ce moment. Settimio parle aussi d’une fabrique (« una fabrica ») : or tout le monde, là-bas, appelle le lieu « la fabrique », « die Fabrik », « d’Fabreck esch üs » en patois local.

La situation est dure. Settimio et ses compagnons d’infortune souffrent du manque de nourriture. Mais ils sont tous très étonnés lorsqu’ils reçoivent chacun un cigare, le jour de Noël, envoyé par un prêtre de Strasbourg ! L’homme d’église leur apportera encore son réconfort par la suite, en venant tous les dimanches célébrer la messe dans les baraques où ils logent. Settimio est également touché par les gestes de sympathie de certains ouvriers de la fabrique :

« Les ouvriers de cette fonderie m’aiment bien, je fais pour eux des travaux en plus, alors ils m’apportent chaque matin quelque chose de chez eux, parfois des pommes de terre, parfois des morceaux de pain et plusieurs fois par semaine du lait ou des aliments qu’ils mangent eux-mêmes ; quand ces ouvriers me donnent ces vivres, je les mange en cachette, hors de la vue des autres camarades. »

Ces gestes de solidarité, assez surprenants à première vue, ne s’expliquent sans doute pas uniquement par la bonne volonté au travail dont Settimio fait preuve. Le personnel de la fabrique de Graffenstaden est bien connu pour sa francophilie, depuis un incident survenu dans l’usine en 1912, lors duquel il avait exprimé son attachement à la France. La Marseillaise avait même été entonnée dans l’enceinte de l’usine ! Aux yeux des autorités allemandes, il y a parmi les ouvriers des amis de la France à la fois incorrigibles et dangereux. En outre, la société alsacienne est sous séquestre, c’est-à-dire gérée directement par les militaires, depuis mars 1917. La solidarité envers les prisonniers italiens, ennemis de l’Allemagne, exprime sans doute, pour certains ouvriers, une forme de résistance indirecte envers le pouvoir prussien.

Le 20 janvier 1918, Settimio peut envoyer à sa famille sa première carte depuis Strasbourg. Il devra attendre le 27 avril pour recevoir le premier courrier de leur part ! Cela faisait sept mois qu’il était sans nouvelles des siens. Une semaine plus tard, le 4 mai, lui et ses compagnons apprennent que des paquets destinés aux prisonniers sont arrivés à Strasbourg… la joie est immense, l’attente interminable. À la fabrique, Settimio ne cesse de penser à ces fameux paquets. Et lorsque le transport tant espéré arrive enfin au camp, c’est la ruée ! Nombreux sont déçus, ne trouvant aucun colis à leur nom. Mais pour Settimio, au contraire, c’est l’allégresse, il y en a bien un pour lui !

Un jour, on s’offrira même une photographie, en souvenir de la vie dans cette fabrique. On trinque, on pose sur deux roues métalliques usinées dans la fabrique, on affiche « La Pace », le journal distribué aux prisonniers italiens par les autorités allemandes. Settimio resplendit dans sa chemise blanche.

Après l’entrée des troupes françaises à Strasbourg le 22 novembre 1918, l’ex-prisonnier Damiani pourra retourner dans son pays. Il est rapatrié en Italie le 8 décembre 1918.

Revenu dans son village, Settimio va se marier et voir naître un fils. En 1920, il émigre à nouveau avec son frère aux états-Unis, où son épouse et son fils le rejoindront cinq ans plus tard. Trois autres garçons naîtront sur le sol américain. Dans l’usine où il travaille, on le décrit comme un travailleur courageux et taciturne, mais au grand cœur, tout à l’image des paysans des Marches. Il s’éteint à Chicago en 1979, soixante-dix après sa première arrivée dans la ville. Sa tombe se trouve dans le cimetière Homewood Memorial à Chicago Heights.

*

L’histoire de Settimio nous est connue grâce au livre qu’Alessandro Gualtieri et Giovanni Dalle Fusine lui ont consacré en 2008, et qui contient la retranscription de son journal rédigé pendant la guerre, précieusement conservé par ses descendants américains. Mais les deux passionnés de la Grande Guerre indiquent que Settimio aurait mal consigné le nom du lieu où il était détenu : plutôt que « Strasburgo » (Strasbourg) en Allemagne, il faudrait lire « Salisburgo » (Salzbourg) en Autriche. « C’est l’assonance évidente des noms des deux localités, combinée aux modestes connaissances géographiques du fantassin, qui a provoqué cette inexactitude », écrivent-ils. Ce faisant, les deux auteurs attribuent à Settimio une erreur qu’il n’a pas commise : il était bien détenu à Strasbourg, entouré de soldats allemands, comme il l’écrit, et non pas autrichiens comme il en aurait dû être s’il s’était trouvé en Autriche. Nous avons également la certitude que la carte-photo sur laquelle pose Settimio fut tirée à Graffenstaden. Elle figure également dans le livre, mais sans que les deux auteurs ne précisent la date ou le lieu où elle a été prise (en effet, aucune mention n’est imprimée sur cette carte) ; sans doute se trouvait-elle dans les affaires personnelles de Settimio ramenées de captivité, mais sans information manuscrite. In fine, ce sont nos deux contemporains qui se sont fait prendre au jeu des consonances et contrairement à ce qu’ils affirment, des soldats italiens ont effectivement été détenus à Strasbourg en 1918 : en effet, le registre des décès de la ville contient cette année-là les noms de 48 prisonniers de guerre italiens décédés dans les hôpitaux de la capitale alsacienne…

Alessandro Gualtieri & Giovanni Dalle Fusine, Dal Piave alla prigionia. L’odissea del soldato Settimio Damiani. Gennaio 1914-Agosto 1919, Chiari, Nordpress, 2008 (publié également sous le titre Un Italiano per sempre. La vera odissea di un soldato sopravvissuto alla Grande Guerra, all’inferno di Caporetto e alla prigionia nei lager austro-tedeschi, Kindle, 2014).

François Bernard, L’Alsacienne de Constructions Mécaniques des origines à 1965, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2000.

Philippe Burtscher, De la ceinture fortifiée de Strasbourg à la Position de la Bruche, 1870-1918, Mutzig, Cercle d’Etude des Fortifications – Société d’Histoire de Mutzig et environs, 1999.

Philippe Burtscher, François Hoff, Les fortifications allemandes d’Alsace-Lorraine 1870-1918, Paris, Histoire & Collections, 2008.

Luc Jeanvoine, « Conflit intra-allemand sous-jacent au conflit franco-allemand : l’exemple de la S.A.C.M. (1914-1918) ? », Guerres mondiales et conflits contemporains, n°265, 2017, pp.33-46.

« Vers la mi-juillet, le bruit se mit à courir que nous serions prochainement transférés dans un autre camp ; notre destination était cependant tenue secrète », raconte Mario Bosisio dans ses mémoires. Ce Milanais de 22 ans, capturé le 28 octobre 1917 près d’Udine, était enfermé depuis février 1918 dans un camp de prisonniers installé à Olloy-sur-Viroin, en Belgique, non loin de la frontière française. Ses compagnons l’appelaient le « géant », car il était d’une stature énorme, bien que fort amaigri. Le temps de quitter l’endroit semblait venir. « Et en effet, quelques jours plus tard, on nous fit faire notre bagage avec l’ordre de chausser nos bottes de cuir ». Les prisonniers rejoignent la petite gare pour embarquer dans le train. « Avant de monter dans les wagons de troisième classe qui nous avaient été assignés, ces dames et demoiselles au grand cœur nous ont tendu un gros morceau de pain recouvert de beurre et de confiture, et quelques petits souvenirs. Une pauvre petite vieille me donna alors un gros baiser (que je lui rendis à mon tour, tout ému), en murmurant en français : “Pour mon fils lointainˮ ».

La scène témoigne des relations d’entraide et d’affection qui s’étaient nouées entre les prisonniers et la population du petit village wallon. Pourtant, quelques mois plus tôt, le géant italien avait tenté de se suicider. Son moral et sa santé avaient décliné depuis sa capture ; il avait perdu la moitié de ses 85 kilos « de la vie d’avant ». Dans sa tête tournaient les images de la retraite désordonnée dans la plaine d’Udine, de ce pistolet pointé sur son visage par l’officier allemand qui lui fit lâcher son arme et lever les bras, des compagnons abattus devant lui par les mitrailleuses, des blessés secourus en hâte, de l’interminable marche le long de la voie ferrée, des soldats allemands armés jusqu’aux dents, des fils barbelés derrière lesquels affluaient les compatriotes capturés, des douleurs jusqu’alors inconnues provoquées par le froid et la faim…

Puis, en février 1918, il y eut cet interminable transfert depuis Lechfeld, en Bavière, jusqu’à Olloy, dans ce coin du monde absolument perdu et inconnu. À peine arrivé, un compagnon y meurt sous les coups d’une sentinelle allemande. Le géant milanais serait-il arrivé en enfer, après avoir connu le purgatoire ? Mario n’en peut plus.

« Un matin froid et brumeux, alors que je travaillais sur le chemin de fer à transporter des poutres, fatigué de tout et de tous, y compris de mes compagnons d’infortune qui se regardaient toujours d’un air méchant, dans un moment exalté d’excitation et de découragement, alors que le train approchait, d’un geste brusque j’ai sauté dans le vide vers les rails pour en finir une fois pour toutes. Mais mon regard embué m’a sauvé. Il m’a empêché de remarquer la présence du fil de fer qui court le long de la ligne, et qui sert à transmettre des signaux d’un poste à l’autre. J’ai trébuché dessus, et je suis tombé sur le gravier où les rails étaient posés. Le lourd convoi a rasé mon corps. On m’a emmené à la gare, inconscient. J’ai repris mes esprits et j’ai réalisé que ma tête avait été bandée à la suite d’une blessure. Quand l’interprète m’a interrogé, j’ai pris l’excuse d’un accident. Je ne sais pas si ma déclaration fut crédible, mais après cet incident, j’étais plus surveillé que les autres et je devais rester à tout moment près des sentinelles. Quand je suis revenu au camp, je me suis couché. La force du choc nerveux m’a fait passer une nuit toute tourmentée. »

Après cet incident, Mario s’accroche, malgré les privations et la maladie, dont une terrible diarrhée. Il faut dire qu’il y a ces incroyables villageois, à qui les Allemands refusent tout contact avec les prisonniers, mais qui envoient néanmoins leurs enfants lancer de la nourriture par-dessus les grillages. Il arrive même qu’on se moque de ses gardiens :

« C’était une splendide matinée de printemps avec un soleil radieux, les rameaux des buissons alentour étaient tous en fleurs, et les petits oiseaux sautaient de branche en branche en chantant. Transporté par ces doux appels de la nature, se souvenant peut-être des moments heureux passés dans son pays charmant et festif, un Napolitain qui cassait des pierres près de moi a soudainement entonné une chanson, gonflée par une poitrine pleine de nostalgie pour la belle Naples. Les sentinelles étaient enthousiastes et nous ont tous encouragés à chanter. J’en ai profité pour chanter l’hymne de Mameli, que tout le monde a chanté à tue-tête. Puis nous sommes passés avec plus d’enthousiasme à l’hymne de Garibaldi. Et ils avaient ri avec enthousiasme ! Heureux et satisfaits d’avoir pu ainsi chanter nos airs patriotiques devant les Allemands, nous sommes retournés dans notre camp en jubilant. »

Mais la satisfaction fut de courte durée. Sans doute trahi par l’un de ses camarades, Mario est envoyé au cachot le soir-même, et devra y rester trois jours, sans nourriture. Lors de sa sortie, les gardiens le gardent dans la cuisine du camp et l’obligent à boire de la soupe plus que de raison, tout en le rudoyant. Le soir venu, « j’ai été pris d’une terrible diarrhée et toute la nuit je n’ai fait que courir », explique Mario. Le lendemain, il se présente à l’infirmerie, mais le sergent allemand, pour s’assurer de la véracité de la version du prisonnier, lui fait subir une épreuve dégradante : Mario doit se mettre debout sur un banc, pantalon baissé, et prouver qu’il a bien la diarrhée. Ce qu’il ne manque pas de faire, provoquant la colère de son gardien, qui renverse violemment le banc sur lequel Mario est perché. La chute est si violente que Mario a l’impression de s’être cassé quelque chose. À la suite de cet incident, le sergent-infirmier lui accordera trois jours de repos. « Et je dus encore le remercier », précise Mario.

En montant dans le train, en ce mois de juillet 1918, une vieillarde lui a dit « Au revoir », comme elle l’aurait fait à son fils. Jamais Mario n’aurait pu imaginer connaître à nouveau une telle émotion, après toutes les épreuves subies depuis sa capture en Italie. Mais que pouvait encore lui réserver l’avenir ?

Mario et ses camarades sont transférés dans d’autres carrières, situées cette fois à Quenast-Rebecq, dans le Brabant, non loin de Bruxelles. Dans ses mémoires, Mario décrit les lieux : « Localité charmante avec des maisons et des jardins spacieux. A notre arrivée une bonne partie de la population locale était massée le long des routes et nous adressa de grands signes de sympathie. Des jeunes garçons tentèrent de nous approcher pour parler avec nous, mais nos sentinelles les repoussèrent avec les crosses de leurs fusils. Nous fûmes logés dans un grand atelier qui devait être inutilisé depuis un certain temps, car de nombreuses machines étaient rouillées par endroits ».

Mais très vite, après une quinzaine de jours seulement, les prisonniers furent frappés par une « épidémie curieuse », et trente-cinq d’entre eux, dont Mario, sont envoyés dans hôpital militaire. Le train emmena Mario et ses camarades vers le nord ; le convoi traversa Bruxelles, puis termina sa course à Anvers. Les hommes passaient de la campagne perdue à la métropole animée. Ils laissèrent derrière eux l’immense gare centrale, puis suivirent les grands boulevards pour rejoindre une caserne, la caserne Saint-Georges. Une centaine d’autres prisonniers italiens y étaient déjà détenus.

Début novembre, Bosisio est renvoyé à Quenast. Mais dès le 8 novembre, les prisonniers doivent quitter les lieux. D’abord dirigés vers Mons, ils sont ensuite ramenés vers l’est et passent par Charleroi et Waterloo. Pour Bosisio et son groupe, la captivité se termine le 12 novembre 1918 à Louvain. Leurs gardiens ont disparu ! Le lendemain, Bosisio rejoint Bruxelles en compagnie d’un ami nommé Frigerio. Les deux hommes resteront dans la capitale pendant trois semaines. Ils assisteront notamment à la Joyeuse Entrée du couple royale à Bruxelles, le 22 novembre 1918, depuis le balcon de l’hôtel Errera, où ils avaient été invités par Isabella Errera.

A son arrivée à Bruxelles, Bosisio fut d’abord hébergé dans un dortoir géré par le Comité National de Secours et d’Alimentation, situés au n°15 de l’avenue Marnix. Quelques jours plus tard, il rencontre par hasard une religieuse italienne qui l’emmène dans la clinique du docteur Edmond Rouffart, où elle travaille en compagnie d’une dizaine de sœurs hospitalières de l’ordre des Trinitaires de Valence. L’Institut chirurgical Rouffart se trouvait rue Van Orley, à côté de la place des Barricades. Un bon bain, de nouveaux vêtements, des chambres spacieuses, des matelas moelleux… Bosisio était au paradis !

Début décembre, les camarades italiens entreprirent leur rapatriement vers l’Italie ; ils passeront par Gand, Bruges, Dunkerque, Chantilly et Chambéry. Revenus en Italie, les ex-prisonniers sont rassemblés dans un camp provisoire fait de tentes plantées dans « une vaste et jolie pinède » en bord de mer, à quelques kilomètres de Cecina, dans la province de Livourne en Toscane. Le 23 décembre 1918, Bosisio embarque dans un train qui l’emmène à Gênes, où il télégraphie un message à sa famille annonçant son arrivée. Un peu avant minuit, ce fut le départ, puis « le train fila rapidement. Tortona, Voghera et Pavie étaient dépassées… ». À quatre heures et demie du matin, le 24 décembre 1918, Bosisio frappait à la porte de la maison familiale, à Milan.

Mario Bosisio écrira ses mémoires après la guerre. Il les déposera à la bibliothèque de l’entreprise milanaise où il travaille en tant que commis, la « SIO » ou Società per l’Industria dell’Ossigeno e di altri Gas, qui vend du gaz sous toutes ses formes. Le document faillit cependant disparaître à jamais, lorsque le bibliothécaire décida de faire de la place en jetant de vieux documents… Sans l’attention d’une jeune collègue, Stella Rangoni, qui avait bien connu le géant Mario avant son départ à la retraite, son expérience de la Grande Guerre et son séjour en Belgique auraient sombré dans un oubli définitif.

Mario Bosisio, La Via Crucis di un prigioniero. Guerra Mondiale 1914-1918, manuscrit inédit conservé à la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Pieve Santo Stefano, document DG/90, non daté.

Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, « La Via Crucis di un prigioniero », in Lorenzo Colantoni & Riccardo Venturi, Italiani del Belgio, Roma, Peliti Associati, 2017, pp.166-171.

Joseph Chot, Pendant la tourmente. Un village wallon pendant la guerre, Charleroi, Hallet, 1919, pp.312-317.

Stella Rangoni, Lettre du 21 juin 1999, Primapersona, 4, marzo 2000, p.55.